- HOME

|

| お知らせ |

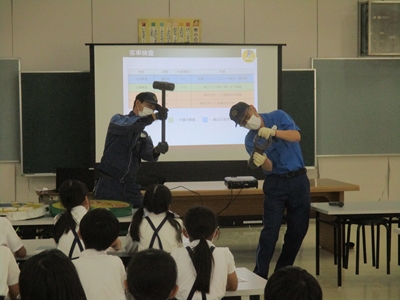

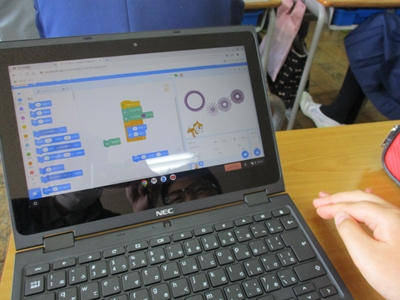

| クロームブック持ち帰りルール クロームブックを家庭に持ち帰る際のルールをまとめています。 クロームブック持ち帰りルール(PDF) サルの出没への対応 サルが出たときに気を付けることが書かれています。  サルに注意!(PDF) 大雨や台風の時は… 大雨や台風の際の登下校については、下記のプリントを参考にされ、安全な登下校を最優先にご配慮・ご協力ください。 大雨時及び自然災害等における安全な登下校について |

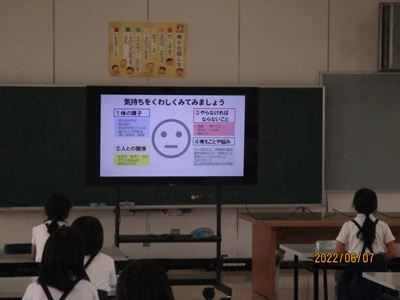

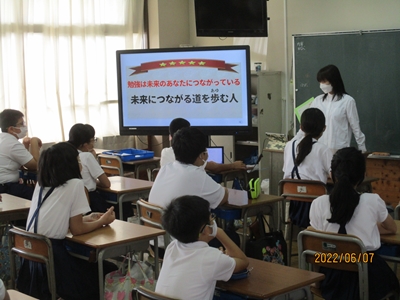

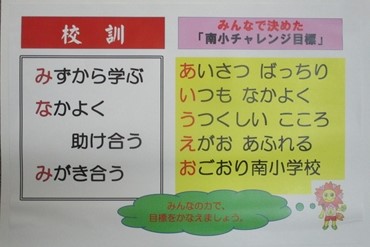

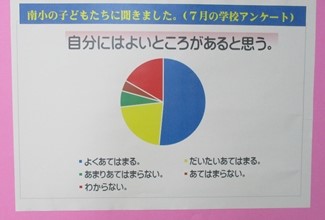

山口市立小郡南小学校 いじめ防止基本方針 山口市立小郡南小学校 「よい子の生活」 内閣官房「孤独・孤立対策ホームページ」 |

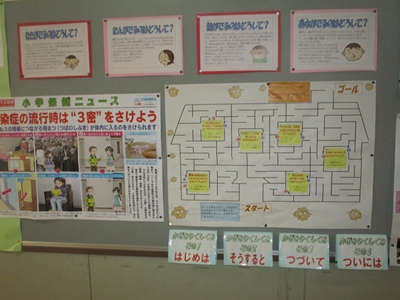

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方 向け) 小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口 |

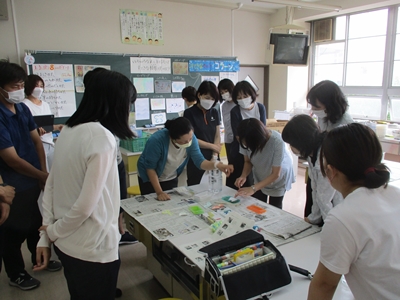

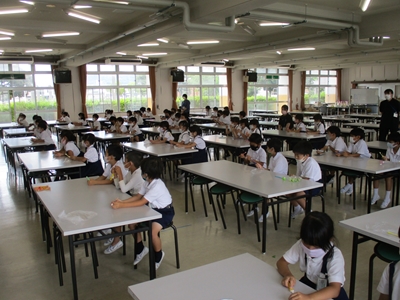

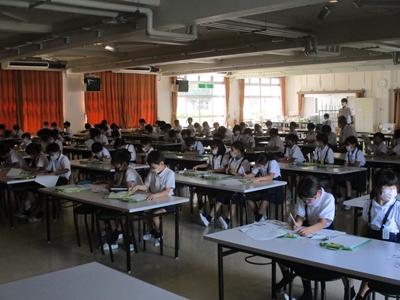

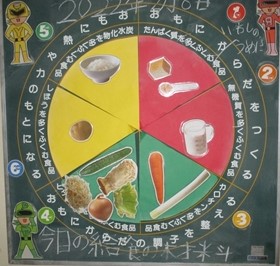

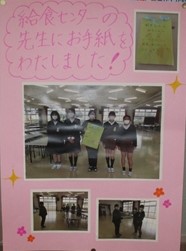

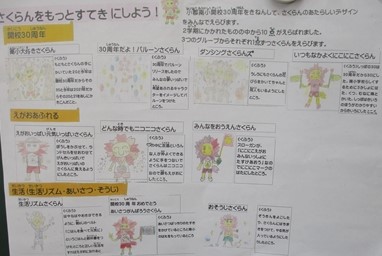

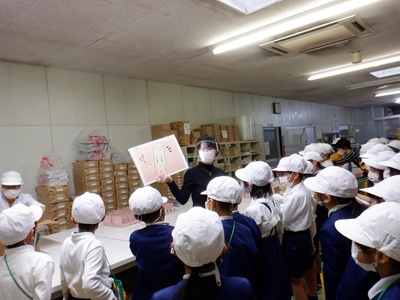

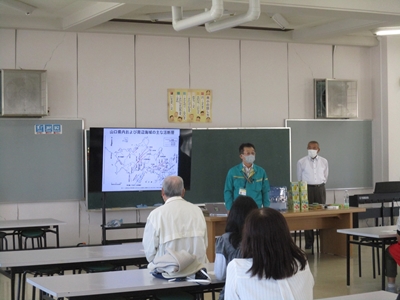

みんなの給食の秘密 大研究! |

| ※学習サポート内の動画は、InternetExplorerでは見られない可能性があります。別のブラウザでご覧ください。(Microsoft Edge、Chromeなど) 困ったときはこちら |

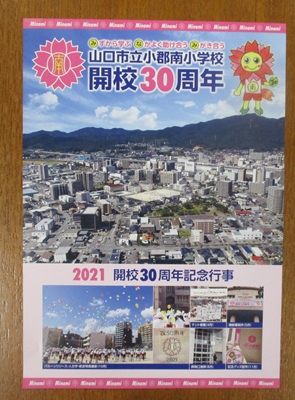

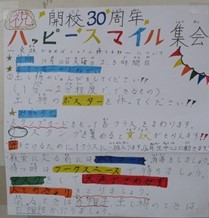

| ふれあい夢通信 号外 |

| R2「ふれあい夢通信」号外リーフレットPDFデータ |

| 文部科学大臣より |

| 保護者や地域の皆様へ 児童生徒等や学生の皆さんへ |

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)